-

تداخل بين مفهومي الدولة والسلطة في مجتمعاتنا (سوريا نموذجاً)

تداخل بين مفهومي الدولة والسلطة في مجتمعاتنا (سوريا نموذجاً)

الباحث : سلمان إبراهيم الخليل

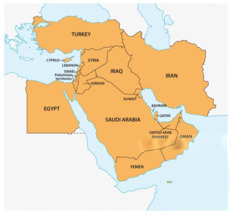

تعتبر مسألة الدولة من أهم المسائل التي يتوقف عليها مستقبل بلدنا ومنطقة الشرق الأوسط عموما لذلك ينبغي حلها حلاً تاريخياً صحيحاً تنتقل به مجتمعاتنا من حالة التأزم والاحتقان المجتمعي والاقتتال والعنف والانسداد السياسي التي تعاني منها بلداننا منذ عقود خلت، إلى حالة السلام والصعود والرقي، وإقامة شروط الاستقرار فالدولة في سوريا والعالم العربي بشكل عام تعاني من تجذر العقلية التسلطية وتمدده السرطاني وهيمنته على كامل البنى المجتمعية ،والأزمة ليست فقط في غياب الديمقراطية والحكم الرشيد، وإن كانت هذه من أهمها.

بل أيضا يتضمن مشكلات بنيوية عميقة في علاقة السلطة مع جميع فئات المجتمع، والمسؤولية ليست فقط محصورة في السلطة رغم إنها تتحمل الجزء الأكبر والأعظم من المسؤولية بل إن جميع القوى المجتمعية تتحمل المسؤولية ، وهذا ما يحتاج إلى البحث والدراسة حيث إن مجتمعاتنا بغالبية فئاتها وحتى نخبها تعاني من إشكالية كبيرة وهي خلطها بين الدولة والسلطة ،فليست هناك في العالم العربي دولة بل سلطة تمارس سلطتها الأمنية على المجتمع ،ولا تقوم بدور الدولة الحقيقي ،وهي حماية أمن المواطن وتوفير أسباب العيش الكريم وضمان حقوقه وحرياته، في إطار النظام العام، أما الدولة القائمة في العالم العربي فهي ليست سوى سلطة الحاكم الفرد الذي أما يمثل أسرة تنحصر في أفرادها حكم البلد أو حزب حاكم أو تنظيم عسكري سيطر عن طريق الانقلابات العسكرية على السلطة ولا ينوي التخلي عنها . وهنا نعود إلى مفهوم الدولة التي في أبسط تعريفاتها "بأنها كيان سياسي- قانوني، ذو سلطة سيادية معترف بها في رقعة جغرافية محددة، على مجموعة بشرية معينة " كما يؤكد ذلك د.سعد الدين إبراهيم في كتابه " المجتمع والدولة في الوطن العربي " طبعا هناك تعريفات أخرى كثيرة للدولة ولكن من خلال هذا التعريف يمكن استخلاص عدة عناصر

العنصر الأول: الدولة كيان سياسي – قانوني، وهو يعني انه بناء او هيكل للقوة، تحكمه مجموعة من القواعد المقننة، ويتجسد هذا الهيكل في جهاز بيروقراطي، مدني – عسكري – امني.. وتعني قواعده المقننة ان له صفات تتجاوز شخصانية الافراد الذين يديرونه من ناحية، وشخصانية الافراد الذين يتعامل معهم هذا الجهاز من ناحية اخرى.

العنصر الثاني في التعريف، هو ان الدولة ذات سلطات سيادية. وينطوي هذا على ان هيكل القوة الذي تمثله الدولة هو، نظريا على الاقل، اعلى هياكل القوة في المجتمع، وله وحده دون هياكل القوة الاخرى مشروعية ممارسة هذه القوة، بما في ذلك حق الاستخدام المنفرد للعنف.

العنصر الثالث في التعريف هو الاعتراف بشرعية هذا الكيان السياسي القانوني، داخليا وخارجيا. والاعتراف داخليا يعني ان اغلبية افراد المجتمع يقرون بحق هذا الكيان في ممارسة السلطة عليهم.

وهذا الاقرار قد يتراوح بين الحد الادنى وهو الاذعان، والحد الاقصى وهو التاييد والاعتزاز. والاقرار بالحد الادنى يعني عدم مقاومة سلطة الدولة، اما الحد الاقصى فهو التهيؤ والاستعداد لحماية هذه الدولة والتضحية في سبيلها. اما الاعتراف خارجيا فيعني ان الدول الاخرى، او بعضها على الاقل، تقبل بوجود هذا الكيان في الاسرة الدولية او النظام الدولي.

العنصر الرابع في تعريف الدولة هو شرط توافر الارض او الاقليم، الذي تمارس عليه وفيه سلطة الكيان السياسي – القانوني.

العنصر الخامس والاخير هو شرط توافر البشر الذين يعيشون بشكل شبه دائم على ارض الدولة.

يتداخل مع مفهوم الدولة مفاهيم اخرى اهمها: الامة، القومية، الشعب، الحكومة، المجتمع. يعتبر مفهوم السلطة هو اكثر المفاهيم تداخلا واختلاطا في الاذهان بمفهوم الدولة. السلطة هي جزء من الدولة، وهي الجهاز التنفيذي.

على الرغم من الاهتمام الكبير والاستخدام الواسع لمفهوم السلطة في إطار الدراسات والأبحاث السوسيولوجية والسياسية، إلا أننا نلاحظ تداخلا في استخداماته، وجعله بديلا لمصطلحات ومفاهيم أخرى، مثل الدولة، والحكومة، والقوة، والنفوذ، والسيطرة.

بعض المختصين استخدم مفهوم السلطة كمرادف لمفهوم الدولة. وربما كان ذلك امتدادا للمفهوم الارسطي في اشارته إلى إن شرعية الدولة تقوم على السلطة. يعرّف والتر بكلي السلطة: بانها التوجيه أو الرقابة على سلوك الآخرين لتحقيق غايات جمعية، معتمدة على نوع ما من أنواع الاتفاق والتفاهم.

أما بيرود فيعرّفها، بأنها قوة في خدمة فكرة، يولدها الوعي الاجتماعي، وتتجه تلك القوة نحو قيادة الجموع للبحث عن الصالح العام المشترك، وهي قادرة على أن تفرض على أعضاء الجماعة ما تأمر به.

ويعرّف الدكتور أحمد زكي بدوي السلطة، بأنها القوة الطبيعية أو الحق الشرعي في التصرف وإصدار الأوامر في مجتمع معين.

والسلطة قوّة، ولا سلطة بلا أسباب القوّة... وعلى حد تعبير عبد الله العروي في كتابه مفهوم الدولة (من معاني السلطة أية سلطة، يسمع في نهاية المطاف كلمة دولة التي تتجمّع فيها ينابيع جميع السلطات).

وفي هذا الصدد حدد ماكس فيبر عدة انماط خالصة من السيطرة الشرعية، وهي التي يمكن ان تعد اليوم انماطا للسلطة، يتم تصنيفها طبقا للأساس الذي يستند اليه ادعاء كل منها للشرعية.

ومن هذه الانماط هي السيطرة القانونية الرشيدة (التي تستمد شرعيتها من خلال القبول العام لمجموعة من القواعد عبر الزمن).

منذ تشكل الدولة السورية بعد انهيار السلطنة العثمانية اولا ومن ثم بعد خروج الانتداب الفرنسي عام ١٩٤٦، فانها ربما تكون قد استوفت على الشروط الناجزة للتعريف الذي ذكرناه في البداية. الا ان ما سادها طيلة العقود الماضية هو تداخل الدولة مع السلطة بأشكال عديدة ومتنوعة.

كانت تلك التنوعات تأكل من جسد الدولة لحساب السلطة

ولعل التجلي الاكبر لاندثار الدولة كتجسيد لمفهوم الدولة، هو اندحارها بالكامل امام سلطة الافكار القومية لحزب البعث أو أمام العقيدة الجهادية للتنظيمات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في سوريا.

لم تعد الدولة في وطننا تمتلك الا اطارها النظري، وهو إطار ربما يتآكل مستقبلا في الكثير من عناصره نتيجة لتغوّل السلطة لأفراد او جماعات تتصارع فيما بينها.

وتنعدم أسباب قيام الدولة المدنية الديمقراطية بسبب غياب شروطها الأساسية التي تتلخص في أ-المساواة بين المواطنين حيث نرى بوضوح انه هناك تصنيف عنصري وطائفي للشعب السوري على اساس قومي او عرقي او مذهبي تمارسها وتكرسها السلطة الحالية ب-المشاركة السياسية الحقيقية نلاحظ لعد سقوط نظام الأسد انه هناك هيمنة اللون الواحد وإعادة إنتاج الاستبداد والاقصاء على أساس طائفي يتم فيه استبعاد اغلب مكونات الشعب السوري من المشاركة السياسية ج- التعددية السياسية الغائبة حتى والتي يبدو أنها ستستمر في الغياب د-وجود مجتمع مدني فاعل ه- عدم إضفاء صفة القداسة على الحاكم ،أي إننا ما زلنا لم نصل إلى مفهوم الدولة الحديثة التي تعني الدولة الوطنية دولة الكل المجتمعي، بل على العكس ،إن الوضع في سوريا وما جرى من صراع مسلح فيها وتعدد أطراف الصراع، يهدد وجود الدولة السورية أو أن تتحول سوريا إلى دولة فاشلة ،ورغم سقوط نظام الأسد بعد أربعة عشر سنة من الصراع الدموي واستلام الحكم من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها ، لكن لا يبدو انه هناك مؤشرات حقيقية حول قرب تحقيق تسوية سياسية حقيقية على المدى المنظور، تنتقل خلالها سوريا من دولة السلطة أو الدولة السلطانية الى الدولة الوطنية دول الكل وهذا حال الكثير من دول العالم العربي مثل لبيبا – اليمن- وغيرها . فالدولة الوطنية لم توفر لنفسها الحد الأدنى من الأسباب التي تساعدها على التخفيف من وطأة أزمتها. والأسباب تعني التحول الديمقراطي لكيانها، وهذا الشرط هي الأرضية اللازمة لمعالجة أزمة الشرعية، لأن "كل نمط من أنماط الدولة يقوم على مبدأ، هذا المبدأ هو الشرف في الدولة الأوليغاشية، دولة القلة، والشجاعة في الدولة الملكية، والفضيلة السياسية في الدولة الوطنية الحديثة التي تحمل في ذاتها إمكانات التحول إلى دولة ديمقراطية. والفضيلة السياسية هي المواطنة، وهي وسط بين رذيلتين، أي بين تطرفين: تطرف من اليمين وتطرف من اليسار. وماهية الدولة الحديثة هو القانون، بصفته العامة والمجردة، فإذا ما فسد مبدأ الدولة تغدو أفضل القوانين سيئة. ولعل عدم تطبيق القوانين الجيدة هنا وهناك لا يعود إلى تعسر إداري أو فساد إداري، أو إلى عيب أخلاقي فيمن يفترض أن ينفذوا القانون ومن عليهم أن يطيعوه، بل يرجع بصورة أساسية إلى فساد مبدأ الدولة، أي إلى غياب مبدأ المواطنة.

لذلك يبدو لنا أن الممكن اليوم في أي بلد عربي هو استعادة الدولة الوطنية الحديثة أو إعادة بنائها على نحو يجعلها تعبيراً عن كلية المجتمع وتجريداً لعموميته وتعبيراً عن إرادة الشعب الحرة وعن سيادته على نفسه، لا دولة جزء من المجتمع، دولة حزب أو عشيرة أو طائفة أو طغمة، تقوم على الإكراه والقمع وإلغاء المجتمع واستباحة الثروة الوطنية وتدمير قوى الإنتاج، كما هي الحال اليوم، ولا سيما في بلدان المشروعية الثورية." حسب رأي جاد الكريم جباعي.

لكن الدولة في مجتمعاتنا العربية مُجَسَّدة في الأجهزة الأمنية والجيش والمحاكم والسجون والإقصاء والرأي الواحد، وعدم احترام القوانين. لذا تمثل عبئاً ثقيلاً على حياة الناس، أو هكذا هي في وعيهم ومخيالتهم. ومقابل ضمور فكرة الدولة في وعي الناس، ثمة حضور متضخم لفكرة السلطة. وعليه تُوصف الدولة في العالم العربي ما قبل الحقبة الكولونيالية في علم الاجتماع السياسي، بالدولة التقليدية، وأحياناً بالدولة السلطانية. حيث يتم الخلط والتداخل بين مفهومي الدولة والسلطة في وعي الناس وثقافتهم مما يدفع بالسلطة إلى أن تكون سلطة استبدادية شمولية، أو سلطة ما فوق الدولة

والأزمة تشمل معظم العالم العربي وفي سوريا يظهر بشكل أكثر عمقا، نتيجة لغياب آليات التداول الطبيعي للسلطة، واحتكار مراكز القيادة من قبل نُخب لا تتمتع في أغلب الأحيان بالحدّ الأدنى من النزاهة والكفاءة المهنية. هذا إضافة إلى غياب الحريات العامة، وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاولة صهر القوميات والمكونات غير العربية في بوتقة الأمة العربية وكذلك محاولة القضاء على الاديان والمذاهب الاخرى لصالح دين ومذهب الاكثرية، وفرض المراقبة السياسية والفكرية على الأفراد، والخلط بين الدولة والسلطة إضافة إلى ذلك فإن النظام الاقتصادي هو نظام ريعي، ومزيج من تركيبة ثيوقراطية و أوثوقراطية، غيّبت فيها المؤسسات التشريعية والدستورية، وهياكل الدولة الحديثة. مما أدى إلى .

عدم إيجاد علاقات إنتاج جديدة، وغياب القوى الاجتماعية الحقيقية القادرة على إحداث تغيرات هيكلية في بنية المجتمع، عندما تأسست الدولة الحديثة في أوربا وأمريكا قبل قرنين أو أكثر، اعتبرت.

أهمّ ظاهرة تاريخية اجتماعية عرفها الإنسان، وقامت بموجب عقد مواطنة "اجتماعي سياسي" قوامه فكرة جوهرية تأسيسية مفادها أنه حتى تسير الدولة بصورة طبيعية منتجة وفعّالة لتحقيق غايات الفرد والمجتمع الكبرى في الحرية والعدالة والمشاركة وتحقيق الاستقرار والأمن والنظام القانوني العام، وتحفيز أفضل ما في هذا الفرد من قيم وأخلاق عملية مثمرة فرديًا وجماعيًا، لابد لهذا "الفرد المواطن" من أن يتخلى عن بعض حقوقه التي كان يتمتع بها في المجتمع الطبيعي ما قبل الدولتين استنادا إلى قوته الجسدية مثل "حقه في استخدام العنف" بمختلف أدواته ووسائله في المجتمع لصالح مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بهذا الخصوص التي تقوم بذلك وفقا للقوانين والأنظمة وليس وفقا لإرادة الحاكم، مقابل ضمان أمن وسلامة وكرامة الفرد وتحقيق مصلحته من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة المتعددة التي هي وحدها من يجب، وفقًا للعقد الاجتماعي بين القرد والمجتمع ، هي التي تتحمل مسؤولية التسيير والإدارة القانونية لأجهزة العنف والقوة المتصلة بحق الفرد في العيش المستقر والمطمئن والآمن.

أي أنه وفقًا لفكرة العقد الاجتماعي التي صاغته أوروبا ا، فإن الدولة تسلب من الفرد حق العنف، وتمنعه من استخدام أداوته ووسائله المتعددة وتحصر هذا الاستخدام بأصوله القانونية في يد أجهزتها المؤسسية القانونية المنظمة، ناقلةً إياه من حقل التداول في المجال المجتمعي العام إلى حقل التداول في المجال المؤسسي القانوني القضائي الخاص، لتستبدله بالسياسة والعلاقات والمجالات السياسية السلمية بين مختلف تيارات وقوى وفعاليات المجتمع القاضية بتسوية الخلافات وحل المنازعات والخصومات بين أفراد ومكونات المجتمع عن طريق القانون والقضاء الحاكم بعيدًا عن لغة العنف الفردي والمجتمعي التي كانت قائمة وسائدة في الأزمان والعهود القبلية التقليدية، أي ما قبل الوطنية والحداثية، التي عجز العالم العربي عن الخروج النهائي منها حتى الآن، وما يحصل الآن في سوريا من مظاهر الانتقام والقتل على الهوية واستهداف الاقليات العرقية والدينية والمذهبية بعيدا عن القانون ويشكل همجي بربري على جماعات مسلحة محسوبة على السلطة الحالية وبعيدا عن القانون ومبدا العدالة الانتقالية ، هو اكبر دليل اننا نعيش مرحلة ما قبل الدولة وان السلطة مازالت تغتصب الدولة، لأن هذه السلطة لا يهمها الا مصالح حواملها الاجتماعية او المذهبية وليس مصالح الشعب بكل مكوناته واطيافه على الرغم من مظاهر الحداثة "المدنية" الشكلية التي يتغطون بها، إن الدولة في شخصيتها الإعتبارية ،ليست هي الحكومة او السلطة القائمة، بل ان الدولة تتميز عن السلطة وتتعالى عليها ، كما يتعالى المجتمع او الشعب على الدولة ، إذ تقوم مؤسسات الأمن في الدول الحديثة القائمة والمؤسسة على المشاركة السياسية والفكر الديمقراطي التداولي الحر، على امتلاك الوعي والعلم والمعرفة والخبرة، وتكون خاضعة، إشرافًا ومراقبةً ومحاسبةً، للقانون والنظام العام وللسلطة المنتخبة شرعيًا التي تدير شؤون الدولة والمجتمع، حيث يكون الهدف من الأمن في النهاية هو تحقيق وضمان راحة وسلامة وخير المواطن.

حيث ولاء هذه الأجهزة والإدارات الأمنية القانونية للوطن فقط ، وليس للفرد الحاكم أو السلطة القائمة الحاكمة المتغيرة انتخابيًا بين وقت سياسي وآخر، كما تكون خاضعة لأسس وضوابط ومعايير قانونية علنية وشفافة، وتشرف على عملها مؤسسات رقابية وهيئات تشريعية كالبرلمانات والهيئات الرقابية التفتيشية، وليست مفروضة بالقوة والابتزاز الدائم من قبل مراكز قوى وشعب أمنية وفروع استخباراتية سرية عنيفة تابعة لنخبة عليا مهيمنة مستبدة أبعد ما تكون عن قيم المواطنة الوطنية وأخلاقيات الضمير الإنساني المعروفة، كما هو سائد في مجتمعاتنا..

لذلك ثمة فارق كبير واختلاف شديد هنا بين مفهوم الأمن في الدول الديمقراطية المدنية الحديثة، وبين مفهوم العنف، المساوي للقمع، السائد في معظم دول العالم العربي غير الديمقراطية، حيث يكون الأمن في هذه الدول المشخصنة غير المدنية تابعًا للسلطة الحاكمة وكالةً حصرية، ومواليًا لها وعاملاً على تأمين راحتها وضمان بقائها في الحكم لأطول فترة زمنية يمكن للسلطات الأمنية إبقاؤها فيها. أما حق الفرد وكرامته والحفاظ على على حقوق الإنسان الحريات العامة ، وتحقيق متطلبات المجتمع واحتياجاته، وتحقيق التنمية ، فهي، في وعي أجهزة القمع الرسمية ، وظيفة ثانوية تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية بعد الحفاظ على أمن السلطة الحاكمة التي تصرف وتنفق بسخاء على المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية ، بل أجهزة القمع، الدكتاتورية في العالم العربي، تغالي في بناء السجون والمعتقلات أكثر بكثير مما تستثمره وتنفقه على العلم والتقدم العلمي والتقني وبناء وتطوير مختلف البنى التحتية التي ترسخ دعائم الدولة ة الحديثة التي بقيت غائبة، بالرغم من وجود المال والثروات والخيرات والموارد الكبيرة الهائلة من نفط وغاز وموقع جغرافي وجيوسياسي واستراتيجي فريد ومتميز، الدولة عندنا دولة عائلة أو طائفة أو حزب وأقل بكثير من أية دولة أخرى متخلفة في العالم الثالث من حيث أرقام ومعدلات التنمية والدخل القومي وحصة الفرد من الناتج الوطني، ويمكن أن نطلق عليها دولة تحديثية وليست دولة حديثة ،وهي استندت على كم هائل من مفاهيم وأدوات القمع والكبت والقسر والعنف وإلغاء السياسة من المجتمع وإلغاء المجتمع من السياسة، أي أنها بنت وجودها غير الشرعي على مفهوم وقاعدة الأمن بمعناه الجهازي الإكراهي العنفي غير المقيد وغير المنضبط، والمنفلت من أي قواعد أو معايير أو أسس قانونية ملزمة ورادعة محددة وأخلاقية مطلوبة ومؤطّرة بضوابط قانونية واضحة وشفافة، لقد عملت تلك النخب السياسية الحاكمة، المهووسة بقضية الحكم للأبد، على قسر وكسر إرادة الناس، باستخدام شتى فنون القهر والإذلال والتعذيب المعنوي النفسي والجسدي العضوي، من أجل إرجاعهم إلى "بدائيتها" الأولى لتعمل بصورة حيوانية، باستمرار تخويف الفرد من الدولة وشل حركته وتكبيل قدرته وتقييد وجوده المادي ليكون، على الدوام، محتاجًا وخانعًا ومطواعًا سهل الانقياد، مما يؤدي إلى إخراجه من دائرة ونطاق الفعل والتأثير في الشأن العام الواسع إلى نطاق هامشي ضيق هو الشأن الخاص الذي هو بدوره منتهك من قبل تلك الأجهزة القمعية الإكراهية..

لقد اختلط الأمر لدى المواطن الإنسان بين الأمن والعنف، أو بين الأمان والقمع، أو بين الدولة المدنية وبين الدولة الأمنية.

بقاء نخبة محددة وضيقة في الحكم، تتبع لها دوائر ومراكز قوى هي الدولة الحقيقية، تسيّر وتشرف وتدير عجلة الدولة كلها من أولها إلى آخرها، بحيث أصبحت الأجهزة الأمنية وكأنها حكومة ظل حقيقية ممسكة برقاب الدولة والمجتمع والسلطة من ألفها إلى يائها.

ولهذا رأينا أن تلك الأجهزة البوليسية القمعية عندنا، والأمنية الموجودة في الدول الديمقراطية، التي تعمل على تركيز أخلاق ومبادئ وقيم الوعي والحوار والسلام، والعمل على تأمين السلام المجتمعي ليتمكن كل الناس من القيام بواجباتهم في العمل المنتج بوعي وحرية وسلام وطمأنينة، هذه الأجهزة في العالم العربي أديرت ولا تزال تدار بعقلية مغلقة وشبه معقدة نفسيًا ومشوّهة روحيًا وإنسانيا، وبعيدة عن منطق الحوار والعقلانية السياسية والوطنية.

فهذه العقلية السلطوية الأمنية تفتقر للوعي والحس الإنساني، وتفتقد لأدنى مواصفات ومعايير الوطنية الحقيقية والسلوك السوي العقلاني، هي من تدير أجهزة ومؤسسات ضخمة من الأمن، عمودها وهيكلها الرئيسي التوسع في استعمال البطش والتنكيل والعنف والابتزاز والسحق والقتل والإجرام، وهي تمتلك صلاحيات واسعة، ويعمل تحتها عدد كبير من البشر، وتوضع تحت تصرف قادتها ميزانيات مالية كبيرة الأرقام، جعلتها فائقة الخطورة والتغول إلى حدود أنها مستعدة لتدمير دول وتحطيم مجتمعات بأكملها من اجل بقاء السلطة الدكتاتورية في سدة الحكم،.

، وحتى نصل إلى الديمقراطية ومصاف الدول المتحضرة، وحتى ينتصر عندنا الحرية والعقل والحوار والسلم الأهلي على الاستبداد والهمجية والقمع والعنف، وتنتظم فيها أمور وشؤون الدولة والمجتمع ضمن مؤسسات قانونية عادلة منتخبة ديمقراطيًا. وبضمانات دستورية عملية تجعل الأمن نفسه تحت سقف القانون والمحاسبة الدائمة الشفافة والعلنية، فلا حرية مسؤولة ومنتجة بلا وجود شبكة أمن وأمان مجتمعي واعٍ ومسؤول،

نحتاج إلى إعادة بناء الدولة، من خلال إعادة بناء شروط الحياة القانونية والسياسية والخروج من الذهنيات و الأنساق الفكرية المغلقة حول الأمة و القومية و الدولة والسلطة زعزعة المحركات الأيديولوجية السابقة حولها التي صادرت كل القيم الإنسانية و الوطنية و الديمقراطية ، ووشمت حياة مجتمعاتنا في المجالات السياسية و الفكرية و الاجتماعية بالتعصب و الانغلاق و أدت إلى حالة من التشظي و التفكك بين مكونات المجتمع ، لأنه في حالة الانتماء الى الهويات العضوية ( سواء كانت قومية – أو طائفية – أو دينية – أو عشائرية) لا يتصرف الأفراد كأفراد أحرار ، بل يتصرفون بشكل جمعي قطيعي يحركهم انتماءاتهم العضوية ما قبل الوطنية كذلك يتطلب إشاعة ثقافة التعددية وقبول الآخر وفصل الدين عن الدولة، وتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن العرق أو القومية أو الدين او المذهب او اللون ...الخ هنا تصبح الدولة، دولة الكل الاجتماعي ويتحقق انتماء وطني عابر لكافة الانتماءات و العصبيات العضوية (العشائرية – الدينية – المذهبية – الطائفية- الأثنية و غيرها حتى عابر للانتماءات الطبقية والحزبية ، لان الوطنية هي ذات جذر و محتوى إنسانيين ترتقي بالأفراد إلى مستوى مواطنين في الدولة ، و أعضاء في الجماعة الإنسانية و هنا يمكن القول بان (الوطنية حقوق مدنية و سياسية و حريات أساسية متساوية و واجبات و التزامات مادية و أخلاقية يكفلها جميعا و يحميها القانون ، الذي هو ماهية الدولة و روح الشعب ، و من ثم فهي الاسم الآخر للعقد الاجتماعي الذي مبدؤه هو الحرية و المساواة و العدالة ، و موضوعه هو الحق ، و شكله هو القانون .

أي إن المجتمع هو الذي ينتج الدولة السياسية (الدولة الوطنية الحديثة) تعبيرا عن كليته ووحدته التناقضية بما هو مجتمع الأفراد المختلفين وكذلك المكونات والجماعات الأثنية والدينية المختلفة وأيضا الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة ذات المصالح المتعارضة في الدولة الوطنية ليتساوى الجميع أمام القانون

في النهاية، يبقى السؤال قائماً: كيف يمكننا تحقيق دولة حقيقية في مجتمعاتنا العربية؟ الجواب يكمن في إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية ومدنية، وتحريرها من قبضة السلطة والاستبداد. يجب أن تكون الدولة ممثلة للشعب، ومحترمة لحقوقه وحرياته. يجب أن تكون الدولة قائمة على العدل والمساواة، وتحقيق التنمية المستدامة. إن تحقيق دولة حقيقية في مجتمعاتنا هو ضرورة ملحة، وهو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والسلام.

المصادر والمراجع

١-د. سعد الدين ابرهيم، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية عام ١٩٨٨

٢- جاد الكريم جباعي، طريق إلى الديمقراطية، رياض الريش للكتب والنشر عام ٢٠١٠

٣- جاد الكريم جباعي، مقال الدولة الوطنية اولا والبقية تتبع- موقع أسرة الشيخ صالح العلي 18\4\2011

٤-سالم القموري سيكولوجية السلطة، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت-لندن عام ٢٠٠٠

٥-أندرو فنسنت، نظريات الدولة، ترجمة د. مالك أبو شهيوة، محمود خلف، دار الجبل ،بيروت عام ١٩٩٧

قد تحب أيضا

كاريكاتير

تقارير وتحقيقات

الصحة|المجتمع

منشورات شائعة

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!