-

السياسة الإبراهيمية: كيف تحوّل مشروع ( أم القرى) إلى أداة جيوسياسية في الشرق الأوسط الجديد

السياسة الإبراهيمية: كيف تحوّل مشروع ( أم القرى) إلى أداة جيوسياسية في الشرق الأوسط الجديد

دراسة تحليلية مقارنة في النظرية الجيوسياسية والتحولات الاستراتيجية

إعداد الباحث : نايف شعبان

منتدى الاستقلال للدراسات السياسية والاستراتيجية

بالتعاون مع مركز ليفانت للبحوث والدراسات الاستراتيجية - لندن

آب /أغسطس - 2025

فهرس المحتويات

مقدمة عامة

أهمية الدراسة ومبرراتها

الإشكالية المحورية وفرضيات البحث

منهجية البحث والإطار النظري

هيكل الدراسة ومساراتها التحليلية

الفصل الأول: الأسس النظرية والمفاهيمية

مفهوم السياسة الإبراهيمية: التعريف والسياق

نظرية التوظيف الجيوسياسي للمشاريع الأيديولوجية

الإطار المنهجي لتحليل التقاطعات الاستراتيجية

الفصل الثاني: مشروع "أم القرى " من الثورة إلى الوظيفة الجيوسياسية

التأسيس النظري والأيديولوجي (1979 – 2003 )

التحول الاستراتيجي في مرحلة ما بعد احتلال العراق

آليات التوسع وأدوات النفوذ الإقليمي

من الثورة إلى الوكالة: تحليل التحول الوظيفي

الفصل الثالث: مشروع الشرق الأوسط الكبير والسياسة الإبراهيمية

الجذور التاريخية والفكرية للمشروع ( 1993 – 2001 )

التطور الاستراتيجي من بيريز إلى ترامب

الاتفاقيات الإبراهيمية كآلية للتطبيع الهيكلي

الأبعاد الاقتصادية والأمنية للمشروع

الفصل الرابع: التقاطعات الخفية - تحليل الوظائف المتقاطعة

السردية المضللة للعداء الظاهري

التنسيق غير المباشر والمصالح المتقاطعة

الدور الوظيفي لإيران في خدمة المشروع الإبراهيمي

دراسات حالة: العراق، سوريا، لبنان، اليمن

الفصل الخامس: سقوط النظام في دمشق وإعادة تشكيل المعادلة الإقليمية

تحليل تداعيات 8 ديسمبر 2024

التحديات الثلاثة أمام الحكومة السورية الجديدة

السيناريوهات المحتملة لمستقبل المنطقة

الفرص والمخاطر في المرحلة الانتقالية

الفصل السادس: استراتيجيات الحصانة ومقاومة التوظيف

نحو مشروع وطني مستقل: المعايير والأسس

آليات بناء المناعة ضد التوظيف الخارجي

الدروس المستخلصة والتوصيات الاستراتيجية

خاتمة: نحو فهم جديد للتحولات الجيوسياسية

مقدمة عامة

أهمية الدراسة ومبرراتها

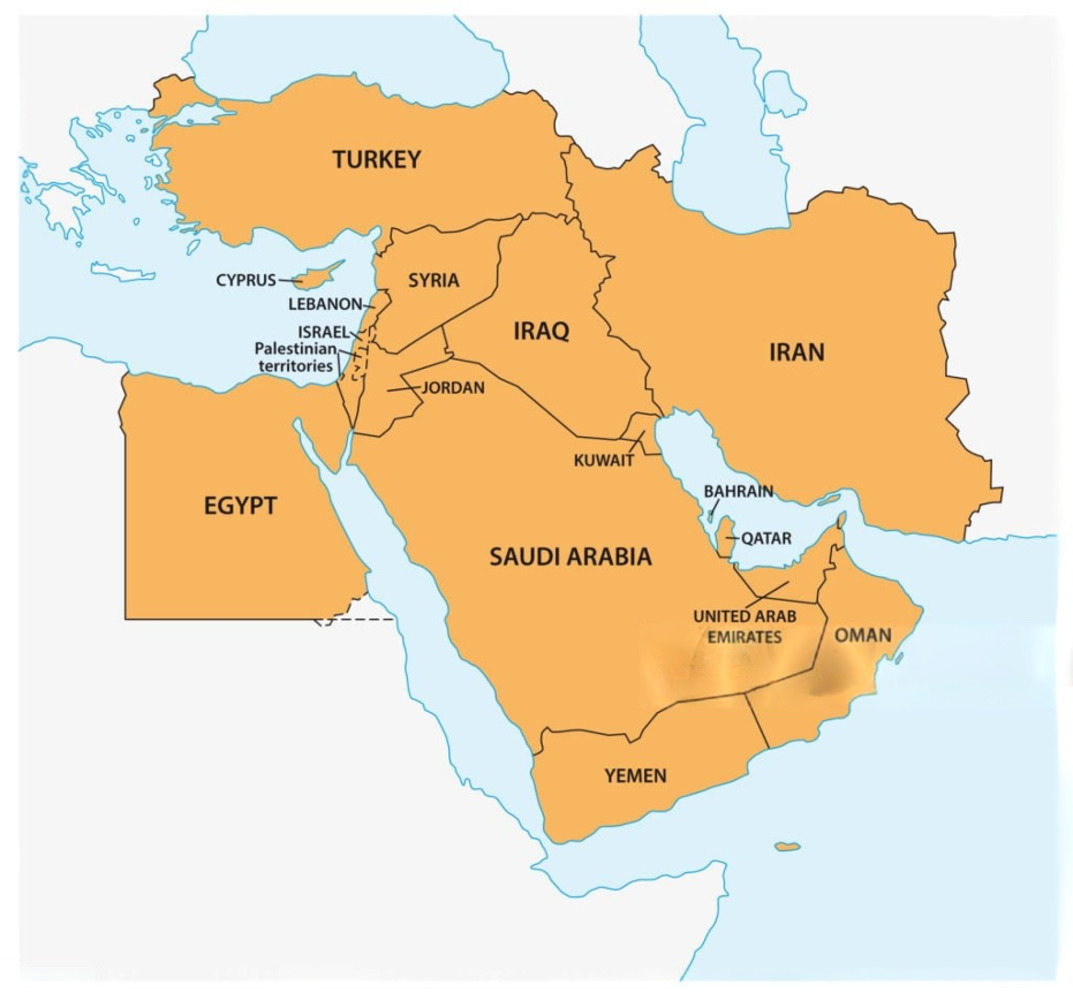

في لحظة تاريخية فارقة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط تحولات جذرية لا تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الجيوسياسية فحسب, بل تمتد لتشمل إعادة هندسة البنى الاجتماعية والثقافية والدينية للمجتمعات, تبرز الحاجة الملحة لفهم معمق لطبيعة هذه التحولات وآلياتها وأهدافها النهائية, فالإقليم الذي شهد على مدار العقدين الماضيين صراعات متعددة الأبعاد, لم يعد مجرد ساحة للتنافس الجيوسياسي التقليدي, بل تحول إلى مختبر حقيقي لتجريب نماذج جديدة من الهيمنة والسيطرة تجمع بين أدوات القوة الصلبة والناعمة والذكية .

إن التحولات التي طرأت على المنطقة منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024, تكشف عن نمط معقد من التفاعلات الاستراتيجية التي تتجاوز التفسيرات التقليدية للصراع الإقليمي, فما يبدو ظاهرياً كصراع بين محاور متضادة أيديولوجياً، يخفي في حقيقته شبكة معقدة من التقاطعات الوظيفية والمصالح المتبادلة التي خدمت في نهاية المطاف مشروعاً جيوسياسياً أكبر لإعادة تشكيل المنطقة وفق رؤية غربية-إسرائيلية .

الإشكالية المحورية وفرضيات البحث

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية محورية تتمثل في السؤال التالي: كيف تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية, بالتعاون مع إسرائيل والقوى الغربية, من توظيف مشروع " أم القرى" الإيراني كأداة لخدمة أهدافها الاستراتيجية في المنطقة, رغم العداء الظاهري بين الطرفين ؟

وتسعى الدراسة لاختبار فرضية استراتيجية مركبة تقوم على المحاور التالية :

الفرضية الأولى: إن مشروع " أم القرى " الإيراني, رغم أيديولوجيته الثورية المعلنة, تحول عملياً إلى أداة وظيفية لخدمة المشروع الأمريكي-الإسرائيلي في المنطقة من خلال تفكيك البنى السنية التقليدية وإضعاف مفهوم الدولة الوطنية .

الفرضية الثانية: إن "السياسة الإبراهيمية" تمثل الصيغة المطورة والنهائية لمشروع "الشرق الأوسط الكبير" , وهي تهدف إلى إقامة نظام إقليمي جديد يقوم على توازن مصطنع بين إسرائيل كقوة تكنولوجية واقتصادية مهيمنة, وإيران كأداة لضبط المجتمعات عبر التلاعب الطائفي, والدول الخليجية كخزان مالي محايد .

الفرضية الثالثة: إن الثورة السورية وسقوط النظام في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2024 يمثل نقطة تحول حاسمة يمكن أن تؤدي إما إلى كسر هذا المشروع التوظيفي أو إلى استكماله, وذلك حسب قدرة القوى الثورية السورية على بناء نموذج مستقل يحصن نفسه ضد محاولات التوظيف .

منهجية البحث والإطار النظري

تعتمد هذه الدراسة على منهجية تحليلية مقارنة متعددة المستويات, تجمع بين عدة مناهج بحثية :

المنهج التاريخي التحليلي : لتتبع تطور المشروعين (الإيراني والأمريكي-الإسرائيلي) عبر المراحل الزمنية المختلفة, وفهم السياقات التاريخية التي أفرزتهما .

المنهج المقارن: لإجراء مقارنة نقدية بين المشروعين على مستوى الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية, والكشف عن نقاط التقاطع والتكامل الوظيفي .

المنهج البنيوي: لتحليل البنى العميقة للنظام الإقليمي والكشف عن آليات الهيمنة والسيطرة التي تحكم التفاعلات الاستراتيجية .

المنهج النقدي : لتفكيك السرديات المهيمنة وكشف التناقضات بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية .

أما الإطار النظري للدراسة فيقوم على تطوير مفهوم جديد نطلق عليه "نظرية التوظيف الجيوسياسي", والتي تفترض أن القوى المهيمنة الكبرى قادرة على توظيف حتى المشاريع المعادية لها ظاهرياً لخدمة أهدافها الاستراتيجية, من خلال خلق بيئة تفاعلية معقدة تؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج تخدم مصالحها رغم العداء الظاهري .

هيكل الدراسة ومساراتها التحليلية

تتوزع هذه الدراسة على ستة فصول أساسية, يسبقها فصل تمهيدي للأسس النظرية والمفاهيمية, ويتبعها خاتمة تركيبية تستخلص الدروس والتوصيات الاستراتيجية .

يبدأ المسار التحليلي برسم الإطار النظري والمفاهيمي العام , ثم ينتقل لتحليل كل مشروع على حدة (الإيراني والأمريكي-الإسرائيلي) من حيث النشأة والتطور والآليات, ليصل بعد ذلك إلى كشف نقاط التقاطع والتكامل الوظيفي بينهما, وينتهي بتحليل الوضع الراهن في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا, واستشراف المستقبل واقتراح البدائل الاستراتيجية .

الفصل الأول: الأسس النظرية والمفاهيمية

1.1 مفهوم السياسة الإبراهيمية : التعريف والسياق

مفهوم "السياسة الإبراهيمية" من المفاهيم الجديدة قمنا بتطويره ليكون أشمل من المصطلح السائد " الاتفاقات الابراهيمية" لاستخدامه في أدبيات العلاقات الدولية والدراسات الشرق أوسطية, وهو مفهوم مركب يجمع بين البعد الديني الرمزي والبعد الجيوسياسي العملي , فمن الناحية الرمزية يستند المفهوم إلى شخصية النبي إبراهيم عليه السلام باعتباره الأب الروحي المشترك للديانات الإبراهيمية الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام), مما يوفر قاعدة دينية وثقافية للتقارب والحوار بين أتباع هذه الديانات .

أما من الناحية الجيوسياسية, فإن "السياسة الإبراهيمية" تمثل استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط على أساس تحالفات جديدة تتجاوز الانقسامات التقليدية وتقوم على المصالح المشتركة في مواجهة التهديدات الإقليمية, وعلى رأسها التهديد الإيراني .

ولد هذا المفهوم عملياً مع توقيع "الاتفاقيات الإبراهيمية" في سبتمبر 2020 بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين, برعاية أمريكية مباشرة من إدارة دونالد ترامب, وقد تلا ذلك انضمام المغرب إلى هذه الاتفاقيات في ديسمبر من العام نفسه, مما شكل بداية عملية للتطبيع العربي-الإسرائيلي على نطاق واسع .

لكن الأهمية الحقيقية لمفهوم "السياسة الإبراهيمية" تكمن في كونه يتجاوز مجرد كونه إطاراً للتطبيع العربي-الإسرائيلي, ليصبح منهجية شاملة لإعادة هندسة المنطقة جيوسياسياً واقتصادياً وثقافياً , هذه السياسة تهدف إلى خلق نظام إقليمي جديد يقوم على محاور متعددة :

المحور الأمني: ويتمثل في بناء تحالف أمني إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية ( المعتدلة ) لمواجهة التهديدات الإيرانية والإرهاب والتطرف .

المحور الاقتصادي: ويهدف إلى خلق شبكة من التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة, مع لعب إسرائيل دوراً محورياً كمصدر للتكنولوجيا والابتكار .

المحور الثقافي: ويسعى إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات, وبناء سردية جديدة للهوية الشرق أوسطية تتجاوز الانقسامات التقليدية .

1.2 نظرية التوظيف الجيوسياسي للمشاريع الأيديولوجية

في إطار تطوير الأدوات التحليلية اللازمة لفهم التحولات الجارية في المنطقة, نقترح مفهوماً نظرياً جديداً نطلق عليه "التوظيف الجيوسياسي", والذي يُعرف بأنه : "عملية استخدام القوى الهيمنية الكبرى للمشاريع الأيديولوجية أو السياسية التي تبدو معادية لها ظاهرياً, كأدوات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال خلق ديناميكيات تفاعلية معقدة تؤدي في النهاية إلى نتائج تخدم مصالحها" .

تقوم هذه النظرية على عدة افتراضات أساسية :

الافتراض الأول : إن القوى الهيمنية الكبرى تتمتع بقدرة فائقة على القراءة الاستراتيجية للتحولات الجيوسياسية وتوقع نتائجها على المدى الطويل, مما يمكنها من توظيف حتى المشاريع التي تبدو معادية لها لخدمة أهدافها النهائية .

الافتراض الثاني: إن المشاريع الأيديولوجية, رغم قوة دوافعها العقائدية, تظل عرضة للانجراف نحو الوظيفية العملية عندما تواجه تحديات الواقع وإكراهاته, مما يخلق فجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية .

الافتراض الثالث : إن التوظيف الجيوسياسي لا يتطلب بالضرورة تنسيقاً مباشراً أو اتفاقاً صريحاً بين الأطراف, بل يمكن أن يحدث من خلال خلق بيئة تفاعلية معقدة تؤدي إلى تقاطع المصالح رغم العداء الظاهري .

1.3 آليات التوظيف الجيوسياسي

يتم التوظيف الجيوسياسي من خلال عدة آليات أساسية :

آلية الاحتواء النشط: وتتمثل في السماح للمشروع المعادي بالتوسع في مناطق معينة, مع وضع حدود غير مرئية لهذا التوسع, بحيث يخدم التوسع أهداف القوة الهيمنية دون أن يهدد مصالحها الأساسية .

آلية التطرف المُوجه : وتقوم على تشجيع المشروع المعادي على تبني مواقف وسياسات متطرفة تؤدي إلى تنفير الرأي العام المحلي والإقليمي, وبالتالي تقليل قاعدة الدعم الشعبي له .

آلية الاستنزاف المتبادل : وتهدف إلى دفع الأطراف المختلفة في المنطقة للدخول في صراعات طويلة المدى تؤدي إلى استنزاف قدراتهم وإضعاف إمكانياتهم, مما يخلق فراغاً يمكن للقوة الهيمنية ملؤه لاحقاً .

آلية الحلول البديلة : وتتمثل في تقديم نموذج بديل "معتدل" يبدو أكثر جاذبية مقارنة بالمشروع المتطرف, مما يدفع الأطراف الإقليمية للانحياز إليه كخيار أقل ضرراً .

1.4 الإطار المنهجي لتحليل التقاطعات الاستراتيجية

لتحليل التقاطعات الاستراتيجية بين المشاريع المتضادة ظاهرياً, نعتمد على إطار منهجي متعدد المستويات يشمل :

مستوى التحليل الهيكلي: يركز على دراسة البنى العميقة للنظام الإقليمي والدولي, والقوى المحركة للتغيير, وآليات الهيمنة والسيطرة .

مستوى التحليل الوظيفي: يهتم بدراسة الوظائف الفعلية التي تؤديها المشاريع المختلفة, بغض النظر عن أهدافها المعلنة أو أيديولوجياتها الظاهرة .

مستوى التحليل التفاعلي: يبحث في ديناميكيات التفاعل بين الأطراف المختلفة, وكيفية تأثير هذه التفاعلات على مسارات التطور والتغيير .

مستوى التحليل النتائجي: يقيم النتائج الفعلية للمشاريع والسياسات, ومدى توافقها مع الأهداف المعلنة أو خدمتها لأهداف أخرى غير معلنة .

الفصل الثاني: مشروع "أم القرى" من الثورة إلى الوظيفة الجيوسياسية

2.1 التأسيس النظري والأيديولوجي ( 1979- 2003 )

يمثل مشروع "أم القرى" إحدى أهم النظريات الجيوسياسية التي أفرزتها الثورة الإسلامية في إيران عام 1979, وهو مشروع يتجاوز الحدود الوطنية الإيرانية ليطرح رؤية شاملة لإعادة تنظيم العالم الإسلامي تحت قيادة إيرانية , وقد تبلور هذا المشروع نظرياً على يد مجموعة من المفكرين والساسة الإيرانيين, أبرزهم محمد جواد لاريجاني, الذي وضع الأسس الفكرية والاستراتيجية له في كتاباته ومحاضراته خلال الثمانينيات والتسعينيات .

ينطلق المشروع من رؤية أيديولوجية مركبة تجمع بين الأبعاد الدينية والجيوسياسية والحضارية, فمن الناحية الدينية, يستند المشروع إلى مفهوم "ولاية الفقيه" الذي طوره الإمام الخميني, والذي يمنح الولي الفقيه سلطة سياسية ودينية شاملة ليس فقط على الشعب الإيراني, بل على الأمة الإسلامية ككل, وهذا يعني أن المرشد الأعلى في إيران يحتكر الشرعية الدينية والسياسية لقيادة المسلمين في جميع أنحاء العالم .

أما من الناحية الجيوسياسية, فيرى المشروع أن إيران, بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتاريخها الحضاري وقدرتها على قيادة المقاومة ضد الهيمنة الغربية والصهيونية, مؤهلة لأن تكون مركز الأمة الإسلامية الجديدة, وهنا يبرز المفهوم الجغرافي-الديني لـ"أم القرى", والذي يشير تقليدياً إلى مكة المكرمة, لكن المشروع الإيراني يعيد تعريفه ليشمل طهران كمركز روحي وسياسي جديد للأمة .

ومن الناحية الحضارية, يطرح المشروع رؤية لإحياء الحضارة الإسلامية وتجديدها, مع التأكيد على الدور الإيراني كحامل راية هذا الإحياء, وهذا يتضمن مواجهة التحديات الداخلية (التخلف والاستبداد والتجزئة) ¸ والخارجية ( الهيمنة الغربية والتهديد الصهيوني ) .

2.2 الأبعاد الاستراتيجية للمشروع

يقوم مشروع "أم القرى" على عدة أبعاد استراتيجية متداخلة :

البعد العقائدي-التبشيري: ويهدف إلى نشر النموذج الإيراني للإسلام السياسي, القائم على ولاية الفقيه والمقاومة ضد الاستكبار العالمي, وهذا يتم من خلال الدعوة والتبليغ والتعليم الديني والإعلام الموجه .

البعد السياسي-التنظيمي: ويسعى إلى بناء شبكة من الحركات والأحزاب والميليشيات الموالية لإيران في مختلف دول المنطقة, بحيث تشكل امتداداً للنفوذ الإيراني وأداة لتنفيذ سياساته .

البعد الاقتصادي-التنموي: ويركز على تقديم النموذج الإيراني كبديل تنموي للدول الإسلامية, مع التأكيد على مفاهيم العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي ومقاومة التبعية للغرب .

البعد الأمني-العسكري : ويتمثل في بناء "محور المقاومة" كتحالف عسكري إقليمي يضم إيران وحلفاءها لمواجهة التهديدات الخارجية, وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة .

2.3 التحول الاستراتيجي في مرحلة ما بعد احتلال العراق ( 2003- 2011 )

شكل احتلال العراق عام 2003 نقطة تحول جذرية في مسار مشروع "أم القرى", حيث انتقل المشروع من مرحلة التنظير والتحضير إلى مرحلة التطبيق والتوسع الفعلي, فسقوط نظام صدام حسين الذي كان يمثل الحاجز الأهم أمام التوسع الإيراني غربا, فتح أمام إيران فرصة تاريخية لتحقيق طموحاتها الإقليمية .

لقد أدرك القادة الإيرانيون بسرعة أن الفوضى التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق تمثل فرصة ذهبية لتوسيع نفوذهم, ليس فقط في العراق نفسه, بل في المنطقة ككل , فالعراق بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وموارده النفطية الضخمة وتركيبته الطائفية المعقدة, كان يمثل المفتاح للسيطرة على المنطقة .

وهكذا بدأت إيران في تنفيذ استراتيجية محكمة للاختراق والسيطرة, اعتمدت على عدة محاور :

المحور السياسي: تم بناء شبكة واسعة من العلاقات مع القوى السياسية الشيعية في العراق, وتقديم الدعم المالي والتنظيمي واللوجستي لها, بحيث تمكنت هذه القوى من السيطرة على مؤسسات الدولة العراقية الجديدة .

المحور الأمني : أنشأت إيران شبكة معقدة من الميليشيات الشيعية المسلحة, مثل فيلق بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقية, التي تحولت لاحقاً إلى جزء من "الحشد الشعبي" الرسمي .

المحور الاقتصادي: استثمرت إيران بكثافة في الاقتصاد العراقي, خاصة في المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية, وأصبحت الشريك التجاري الأول للعراق .

المحور الثقافي-الديني: عملت على تعزيز الروابط الدينية والثقافية من خلال المرجعيات الدينية والحوزات العلمية والمزارات المقدسة .

2.4 التوسع الإقليمي والاستراتيجية متعددة الجبهات (2011- 2018 )

مع اندلاع الثورات العربية عام 2011, وجدت إيران نفسها أمام تحد وفرصة في آن واحد, فمن جهة كانت هذه الثورات تهدد حلفاءها (كما حدث مع النظام السوري), ومن جهة أخرى كانت تفتح مجالات جديدة للتوسع والنفوذ في دول أخرى مثل اليمن .

في سوريا, تدخلت إيران بقوة لإنقاذ النظام السوري من السقوط, ليس حباً في بشار الأسد شخصيا, ولكن لأن سقوط النظام كان سيعني انقطاع الجسر الاستراتيجي الذي يربط إيران بحزب الله في لبنان, وبالتالي انهيار "محور المقاومة" الذي استثمرت إيران عقودا في بنائه .

وفي اليمن, استغلت إيران الصراع الداخلي لبناء تحالف مع جماعة الحوثيين, التي تحولت من حركة محلية تطالب بحقوق الأقلية الزيدية إلى أداة في يد إيران لتهديد الأمن الخليجي والتحكم في طرق التجارة الدولية .

وفي لبنان, عززت إيران من قوة حزب الله ليصبح القوة الأقوى في البلاد, قادرا على شل الدولة اللبنانية أو تحريكها حسب المصالح الإيرانية .

2.5 من الثورة إلى الوكالة: تحليل التحول الوظيفي

لكن المفارقة الكبرى في تطور مشروع "أم القرى" تكمن في التناقض الصارخ بين أهدافه المعلنة وممارساته الفعلية, فبينما ادعى المشروع أنه يهدف إلى تحرير الأمة الإسلامية من الهيمنة الغربية والصهيونية, وبناء نموذج حضاري إسلامي مستقل, تحول في الواقع إلى أداة لتفكيك الدول الوطنية العربية وإضعاف المجتمعات السنية .

هذا التحول الوظيفي لم يحدث فجأة, بل كان نتيجة لعدة عوامل متداخلة :

الانجراف نحو البراجماتية , و منطق بقاء النظام الإيراني كأولوية حتى لو تطلب ذلك التحالف مع قوى مناقضة للأيديولوجيا الثورية , إكراهات النظام الدولي مما قيد حركتها وأجبرها على تقديم تنازلات جوهرية مما وعد به مشروع "أم القرى " لتركن إلى نزعاتها الطائفية , ديناميكية التوسع الإمبريالي حيث تحول المشروع من حركة تحررية إلى مشروع إمبريالي يهدف إلى بناء إمبراطورية إقليمية, مما أفقده طابعه الثوري الأصيل .

2.6 النتائج الوظيفية للمشروع الإيراني

عندما ننظر إلى النتائج الفعلية لمشروع "أم القرى" على مدار العقدين الماضيين, نجد أنها تتقاطع بشكل مثير مع أهداف المشروع الأمريكي-الإسرائيلي في المنطقة :

تفكيك الدول الوطنية: ساهم التدخل الإيراني في تدمير مؤسسات الدولة في العراق وسوريا واليمن ولبنان, مما أضعف مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة .

تعميق الانقسامات الطائفية: حول الصراعات السياسية والاجتماعية إلى صراعات طائفية, مما قسم المجتمعات العربية وأضعف قدرتها على مقاومة المشاريع الخارجية .

استنزاف الموارد العربية: أدى إلى نزيف مستمر في الموارد البشرية والمالية للدول العربية من خلال الحروب والصراعات الممتدة

تعزيز المخاوف الأمنية : خلق بيئة من انعدام الأمن والاستقرار دفعت الدول العربية للبحث عن حماية خارجية, مما سهل عملية التطبيع مع إسرائيل .

إضعاف القضية الفلسطينية: رغم الشعارات الرنانة حول دعم فلسطين, ساهم التدخل الإيراني في تحويل الانتباه عن القضية الفلسطينية إلى الصراعات الإقليمية .

الفصل الثالث: مشروع الشرق الأوسط الكبير والسياسة الإبراهيمية

3.1 الجذور التاريخية والفكرية للمشروع (1993-2001)

لم يولد مشروع "الشرق الأوسط الكبير" من فراغ, بل جاء كتتويج لتطور فكري واستراتيجي امتد لعقود في أروقة مراكز الفكر الأمريكية والإسرائيلية, وقد شهدت فترة التسعينيات, في أعقاب انتهاء الحرب الباردة وانتصار النموذج الليبرالي الغربي, بروز رؤى جديدة لإعادة تشكيل النظام العالمي, ومن ضمنها رؤى خاصة بمنطقة الشرق الأوسط .

كان شمعون بيريز, الرئيس الإسرائيلي الأسبق ووزير الخارجية حينها, من أوائل من طرحوا رؤية متكاملة لـ "شرق أوسط جديد" في كتابه الذي يحمل نفس العنوان, والذي نُشر عام 1993, طرح بيريز في كتابه رؤية طموحة لمنطقة شرق أوسطية متكاملة اقتصادياً ومتعاونة أمنياً, تقودها إسرائيل بفضل تفوقها التكنولوجي والعلمي, وتضم الدول العربية كشركاء في التنمية والازدهار .

لم تكن رؤية بيريز مجرد حلم رومانسي, بل استندت إلى قراءة استراتيجية عميقة للتحولات الجيوسياسية العالمية, فنهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي خلقا فراغاً استراتيجياً في المنطقة, كما أن ثورة المعلومات والاتصالات فتحت آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي العابر للحدود, وفي هذا السياق رأى بيريز أن إسرائيل يمكن أن تلعب دور "سنغافورة الشرق الأوسط", كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية والابتكار .

لكن المشروع لم يقتصر على الرؤية الإسرائيلية, بل تطور بشكل متوازٍ في المراكز الاستراتيجية الأمريكية, وقد لعبت مؤسسات مثل معهد بروكينغز ومجلس العلاقات الخارجية ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومركز راند للدراسات, دوراً محورياً في تطوير هذه الرؤية وتسويقها لصانعي القرار الأمريكيين .

3.2 من النظرية إلى السياسة: إدارة بوش والحرب على الإرهاب

شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 نقطة تحول حاسمة في تطور مشروع الشرق الأوسط الكبير, حيث انتقل من مجرد رؤية نظرية إلى سياسة رسمية تتبناها الولايات المتحدة, فقد وفرت هذه الأحداث المبرر الأيديولوجي والشعبي للتدخل الأمريكي المباشر في المنطقة, تحت شعار "الحرب على الإرهاب" و " نشر الديمقراطية" .

في عام 2004, أطلقت إدارة جورج دبليو بوش رسمياً "مبادرة الشرق الأوسط الكبير" كاستراتيجية شاملة لإصلاح المنطقة, وقد تضمنت هذه المبادرة ثلاثة محاور أساسية :

الإصلاح السياسي والديمقراطية: تعزيز الحكم الرشيد والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان وسيادة القانون .

التنمية الاقتصادية والاجتماعية: دعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر.

التعليم والثقافة: تطوير نظم التعليم وتعزيز الحوار بين الثقافات ومحاربة التطرف والإرهاب .

لكن الممارسة العملية للمشروع كشفت عن تناقضات جوهرية بين الأهداف المعلنة والسياسات الفعلية, فبينما تحدثت الإدارة الأمريكية عن نشر الديمقراطية, مارست سياسات عسكرية واحتلالية في العراق وأفغانستان عبر قهر وقتل شعوبها, وبينما دعت إلى التنمية الاقتصادية, فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على عدة دول في المنطقة .

3.3 الفوضى الخلاقة كاستراتيجية

أحد أهم المفاهيم التي برزت في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير هو مفهوم "الفوضى الخلاقة " الذي طرحته كونداليزا رايس, وزيرة الخارجية الأمريكية في إدارة بوش, وفقاً لهذا المفهوم, فإن الوضع الراهن في الشرق الأوسط القائم على أنظمة استبدادية وحدود مصطنعة وهويات مقموعة, غير قابل للإصلاح التدريجي, ولذلك يجب تدميره بالكامل لإفساح المجال أمام بناء نظام جديد .

هذا المفهوم لم يكن مجرد تنظير أكاديمي, بل تُرجم إلى سياسات عملية على الأرض, فالفوضى التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق, والتي امتدت لاحقاً إلى سوريا وليبيا واليمن, لم تكن نتيجة غير مقصودة لسوء التخطيط, بل كانت جزءاً من استراتيجية مدروسة لتفكيك البنى القائمة تمهيداً لإعادة تشكيلها وفق الرؤية الأمريكية-الإسرائيلية .

3.4 التطور نحو السياسة الإبراهيمية (2017 – 2020 )

مع وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية عام 2017, شهد مشروع الشرق الأوسط الكبير تطوراً نوعياً جديداً تمثل في بلورة ما يُعرف بـ"السياسة الإبراهيمية", وقد جاء هذا التطور كنتيجة لعدة عوامل :

فشل سياسة الفوضى الخلاقة: أثبتت تجارب العراق وليبيا وسوريا أن تدمير الأنظمة القائمة دون وجود بدائل جاهزة يؤدي إلى فوضى مدمرة يصعب السيطرة عليها .

صعود التهديد الإيراني: تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة خلق قاسماً مشتركاً بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة, مما وفر أرضية للتقارب والتعاون .

التغيرات في النظام الدولي: تزايد التنافس الاستراتيجي مع الصين وروسيا دفع الولايات المتحدة للبحث عن حلول أكثر فعالية وأقل كلفة لإدارة الشرق الأوسط .

النضج الاستراتيجي الإسرائيلي: إدراك إسرائيل أن التفوق العسكري وحده غير كاف لضمان أمنها على المدى الطويل, وأن التكامل الإقليمي يوفر ضمانات أكبر .

3.5 الاتفاقيات الإبراهيمية: المحتوى والدلالات

في 15 سبتمبر 2020, تم توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية في البيت الأبيض, بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد, ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني, ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, وقد تلا ذلك انضمام المغرب والسودان إلى هذه الاتفاقيات .

من ناحية المحتوى, تضمنت الاتفاقيات عدة عناصر :

التطبيع الدبلوماسي الكامل: إقامة علاقات دبلوماسية رسمية وتبادل السفراء وفتح السفارات .

التعاون الاقتصادي والتجاري: إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والسياحة .

التعاون الأمني : تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف .

التعاون الثقافي والديني : تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وحماية المقدسات الدينية .

لكن الأهمية الحقيقية للاتفاقيات الإبراهيمية تكمن في دلالاتها الاستراتيجية والجيوسياسية :

كسر التابو العربي : نجحت الاتفاقيات في كسر التابو العربي حول التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية, مما فتح الباب أمام دول عربية أخرى للانضمام .

إعادة تعريف الأولويات : حولت الصراع العربي-الإسرائيلي من قضية مركزية إلى قضية هامشية, وجعلت مواجهة إيران الأولوية الأولى .

تغيير الجغرافيا السياسية : خلقت تحالفاً جديداً يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة في مواجهة "محور المقاومة" الإيراني .

إضفاء الطابع الديني : استخدمت الرمزية الدينية الإبراهيمية لإضفاء الشرعية على التطبيع وتجاوز المعارضة الشعبية .

3.6 الأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية

إن أحد أهم محركات السياسة الإبراهيمية هو البعد الاقتصادي والتكنولوجي, فإسرائيل التي توصف بأنها "أمة الشركات الناشئة", تمتلك قدرات تكنولوجية متقدمة في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والطبية, وفي المقابل تمتلك الدول العربية, وخاصة الخليجية منها, موارد مالية ضخمة وأسواقا واسعة .

هذا التكامل الاقتصادي والتكنولوجي يخدم عدة أهداف :

تعزيز الترابط : خلق شبكة من المصالح الاقتصادية المتبادلة التي تجعل من الصعب العودة إلى حالة العداء .

تحديث الاقتصادات العربية : مساعدة الدول العربية على تنويع اقتصاداتها والانتقال إلى اقتصاد المعرفة .

تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية : بناء كتلة اقتصادية قادرة على منافسة القوى الآسيوية الصاعدة .

ربط المنطقة بالاقتصاد العالمي : تسهيل اندماج المنطقة في سلاسل القيمة العالمية والاستثمار الأجنبي .

الفصل الرابع: التقاطعات الخفية - تحليل الوظائف المتقاطعة

4.1 السردية المضللة للعداء الظاهري

لطالما هيمنت على الخطاب السياسي والإعلامي في المنطقة سردية العداء المطلق بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي-الإسرائيلي ,فمن جهة تقدم إيران نفسها كقائدة لـ "محور المقاومة" ضد الهيمنة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي, وتروج لشعارات "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل" ومن جهة أخرى تصور الولايات المتحدة وإسرائيل إيران كتهديد وجودي يجب احتواؤه أو القضاء عليه .

لكن التحليل العميق للسياسات والممارسات الفعلية يكشف عن صورة أكثر تعقيدا وتناقضا , فرغم العداء المعلن, نجد أن المشروعين قد تقاطعا وتكاملا في خدمة أهداف استراتيجية مشتركة, وإن لم يكن ذلك بالضرورة عن تنسيق مباشر أو اتفاق صريح .

هذا التقاطع الوظيفي يمكن فهمه من خلال عدة زوايا :

الوظيفة التبريرية : ساعد العداء المعلن كل طرف في تبرير سياساته وتعبئة دعم حلفائه , فإيران استخدمت التهديد الأمريكي-الإسرائيلي لتبرير تدخلها في دول المنطقة وبناء ترسانتها العسكرية, وفي المقابل استخدمت الولايات المتحدة وإسرائيل التهديد الإيراني لتبرير وجودهما العسكري في المنطقة وتعزيز تحالفاتهما .

الوظيفة التحفيزية : دفع العداء المعلن الدول العربية للبحث عن حماية خارجية, مما سهل على الولايات المتحدة وإسرائيل بناء تحالفات جديدة وتوسيع نفوذهما .

الوظيفة الإلهائية : شغل العداء الظاهري الرأي العام في المنطقة عن قضايا أساسية أخرى, مثل التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

4.2 حالات التنسيق غير المباشر

رغم العداء المعلن, هناك عدة حالات موثقة للتنسيق غير المباشر أو التفاهمات الضمنية بين إيران والولايات المتحدة, خاصة في العراق وأفغانستان .

التعاون في أفغانستان(2001) : لعبت إيران دورا مهما في دعم الغزو الأمريكي لأفغانستان والإطاحة بحكم طالبان, التي كانت تمثل تهديدا مباشرا لإيران, وقد تم هذا التعاون من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتية ودعم التحالف الشمالي المناهض لطالبان .

التفاهمات حول العراق(2003 – 2011 ) : رغم المعارضة الإيرانية المعلنة للاحتلال الأمريكي للعراق, فإن إيران استفادت بشكل كبير من هذا الاحتلال الذي أطاح بأهم أعدائها الإقليميين (صدام حسين) ومهد الطريق أمام وصول حلفائها إلى السلطة في بغداد .

التعاون ضد داعش(2014- 2017 ) : عندما ظهر تنظيم داعش كتهديد مشترك, تم التنسيق غير المباشر بين الولايات المتحدة وإيران في محاربة التنظيم, من خلال دعم القوات العراقية والميليشيات الشيعية .

الاتفاق النووي(2015 ) : يمثل الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى حالة واضحة للتفاهم الاستراتيجي, حيث حصلت إيران على تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل قيود على برنامجها النووي, مما مكنها من تعزيز نفوذها في المنطقة .

4.3 الدور الوظيفي لإيران في خدمة المشروع الإبراهيمي

من أهم الأطروحات التي تقدمها هذه الدراسة أن إيران, رغم عدائها المعلن للمشروع الأمريكي-الإسرائيلي, قد لعبت دورا وظيفيا مهما في خدمة هذا المشروع من خلال :

خلق الحاجة للحماية : أدى التوسع الإيراني العدواني في المنطقة إلى خلق مخاوف أمنية لدى الدول العربية, مما دفعها للبحث عن حماية خارجية ووضعها في موقف المحتاج للدعم الأمريكي والإسرائيلي .

تبرير وجود القوات الأجنبية : وفر التهديد الإيراني المبرر للوجود العسكري الأمريكي الدائم في المنطقة, وأزال الحرج عن الدول المضيفة لهذه القوات .

تسهيل عملية التطبيع : جعل التهديد الإيراني التطبيع مع إسرائيل يبدو كضرورة أمنية وليس مجرد خيار سياسي, مما سهل على الأنظمة العربية تبرير هذا التطبيع أمام شعوبها .

إضعاف القضية الفلسطينية : حولت إيران الانتباه من القضية الفلسطينية إلى الصراع الطائفي الإقليمي, مما أضعف الموقف الفلسطيني وقلل من الدعم العربي له .

تفكيك التضامن العربي : ساهمت السياسات الإيرانية في تعميق الانقسامات داخل الجامعة العربية وإضعاف آليات العمل العربي المشترك .

4.4 دراسات حالة : العراق, سوريا, لبنان, اليمن

حالة العراق : يمثل العراق النموذج الأوضح للتقاطع الوظيفي بين المشروعين الإيراني والأمريكي, فالاحتلال الأمريكي عام 2003 مهد الطريق للنفوذ الإيراني, والنفوذ الإيراني بدوره حافظ على الاستقرار النسبي الذي يخدم المصالح الأمريكية, وقد أدى هذا التقاطع إلى :

تدمير الدولة العراقية وتحويلها إلى دولة فاشلة

تقسيم المجتمع العراقي على أسس طائفية وإثنية

نهب الثروات العراقية من قبل شركات أجنبية وميليشيات محلية

تحويل العراق إلى ساحة للصراع الإقليمي والدولي

حالة سوريا : في سوريا, ساعد التدخل الإيراني لدعم النظام السوري في تحقيق عدة أهداف أمريكية-إسرائيلي :

إطالة أمد الصراع واستنزاف الموارد السورية والإيرانية

تدمير الجيش السوري الذي كان يمثل تهديداً لإسرائيل

تهجير ملايين السوريين وتفكيك النسيج الاجتماعي

تبرير التدخل الإسرائيلي المستمر في سوريا

حالة لبنان : في لبنان, أدى نفوذ حزب الله الإيراني إلى :

شل مؤسسات الدولة اللبنانية وإفشال عملية بناء الدولة

إبقاء لبنان في حالة عدم استقرار دائم يبرر التهديد الإسرائيلي

تحويل لبنان إلى ورقة مساومة في الصراع الإقليمي

تدمير الاقتصاد اللبناني وإفقار الشعب اللبناني

حالة اليمن : في اليمن, أدى دعم إيران للحوثيين إلى :

تدمير الدولة اليمنية وخلق أزمة إنسانية كارثية

إجبار دول الخليج على التدخل العسكري المكلف

تحويل اليمن إلى مصدر تهديد دائم للأمن الخليجي

دفع دول الخليج للاعتماد أكثر على الحماية الأمريكية

4.5 التقاطعات على مستوى السياسات الاقتصادية

حتى على المستوى الاقتصادي, نجد تقاطعات مثيرة بين المشروعين :

العقوبات المدارة : العقوبات الأمريكية على إيران, رغم قسوتها, تركت مساحات للمناورة سمحت لإيران بالاستمرار في تمويل حلفائها, مما خدم استمرار الصراعات الإقليمية .

اقتصاد الحرب : استفادت الشركات الأمريكية والغربية من اقتصاد الحرب في المنطقة من خلال بيع الأسلحة وخدمات الأمن والإعمار .

التحكم في أسعار النفط: ساهمت الصراعات الإقليمية في خلق عدم استقرار في أسواق النفط، مما خدم مصالح الشركات النفطية الكبرى .

الفصل الخامس: سقوط النظام في دمشق وإعادة تشكيل المعادلة الإقليمية

5.1 تحليل تداعيات 8 ديسمبر 2024

في يوم 8 ديسمبر 2024, انهار النظام السوري بشكل مفاجئ بعد عقود من الحكم الاستبدادي وسنوات من الحرب المدمرة وقد جاء هذا الانهيار نتيجة لتضافر عدة عوامل :

الانسحاب الإيراني التدريجي : مع تزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية على إيران، بدأت طهران في تقليص دعمها للنظام السوري, مما أضعف قدرته على البقاء.

تآكل القاعدة الشعبية : فقد النظام السوري ما تبقى من شرعيته الشعبية بعد سنوات من القمع والفساد والتدهور الاقتصادي .

انقسام النخبة الحاكمة : بدأت شقوق تظهر داخل النخبة الحاكمة, مع تزايد الخلافات حول مستقبل النظام وآليات التعامل مع الأزمات المتفاقمة .

تطور الثورة السورية : تمكنت القوى الثورية من إعادة تنظيم نفسها وبناء تحالفات فعالة, وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقاً) .

سقوط النظام السوري لا يمثل مجرد تغيير سياسي محلي, بل يشكل نقطة تحول جيوسياسية كبرى في المنطقة, فسوريا كانت تمثل القلب الجغرافي لـ "محور المقاومة" الإيراني, والجسر الاستراتيجي الذي يربط إيران بحزب الله في لبنان , وسقوط النظام يعني انقطاع هذا الجسر وإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية بالكامل .

5.2 التحديات الثلاثة أمام الحكومة السورية الجديدة

تواجه الحكومة السورية الجديدة, برئاسة أحمد الشرع ثلاثة تحديات كبرى تحدد مستقبل سوريا والمنطقة :

التحدي الأول: مقاومة التدخل الإيراني المعاد رغم سقوط النظام, لا تزال إيران تمتلك شبكة من الميليشيات والنفوذ في سوريا, وهي تسعى لإعادة تأسيس وجودها من خلال :

تنشيط شبكاتها النائمة في المجتمعات الشيعية والعلوية

استخدام النفوذ الاقتصادي لشراء الولاءات

التلاعب بالانقسامات الطائفية لخلق عدم الاستقرار

التحدي الثاني : إدارة الضغوط الغربية للإصلاح المشروط الدول الغربية, وعلى رأسها الولايات المتحدة, تربط دعمها للحكومة الجديدة بشروط :

إجراء إصلاحات ديمقراطية وفق النموذج الغربي

التطبيع مع إسرائيل أو على الأقل عدم معاداتها

محاربة "الإرهاب" وفق التعريف الأمريكي

فتح الاقتصاد السوري أمام الشركات الغربية

التحدي الثالث : مواجهة ضغوط التطبيع الإقليمي , الدول العربية المطبعة مع إسرائيل تسعى لجر سوريا إلى التطبيع من خلال :

ربط المساعدات الاقتصادية بالمواقف السياسية

خلق شبكة من المصالح الاقتصادية المتشابكة

الضغط عبر المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية

استغلال الحاجة السورية للاستثمارات والتمويل

5.3 السيناريوهات المحتملة لمستقبل المنطقة

بناء على كيفية تعامل الحكومة السورية الجديدة مع هذه التحديات, يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات أساسية لمستقبل المنطقة :

السيناريو الأول: النجاح في بناء نموذج مستقل, في هذا السيناريو تنجح الحكومة السورية في :

بناء اقتصاد مستقل يقلل الاعتماد على المساعدات المشروطة

تطوير نموذج ديمقراطي أصيل يتجاوز النماذج المستوردة

بناء تحالفات إقليمية ودولية متوازنة

مقاومة ضغوط التطبيع والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية

هذا السيناريو سيؤدي إلى :

كسر المشروع الإبراهيمي وإنهاء عملية التطبيع

إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة

إلهام شعوب المنطقة لبناء مشاريع مستقلة

إعادة تعريف مفهوم المقاومة والتحرر

السيناريو الثاني : الانجراف نحو التوظيف الغربي, في هذا السيناريو تنجرف الحكومة السورية نحو:

قبول الشروط الغربية للحصول على الدعم والاعتراف

التطبيع التدريجي مع إسرائيل تحت ضغط الحاجة الاقتصادية

تبني النموذج الديمقراطي الليبرالي الغربي

الانخراط في التحالف العربي-الإسرائيلي ضد إيران

هذا السيناريو سيؤدي إلى :

استكمال المشروع الإبراهيمي وتوسيعه

تحويل سوريا إلى جزء من المنظومة الغربية-الإسرائيلية

إنهاء حلم الاستقلال العربي نهائيا

تكريس الهيمنة الأمريكية-الإسرائيلية على المنطقة

السيناريو الثالث : الفوضى والتفكك الداخلي, في هذا السيناريو تفشل الحكومة السورية في :

إدارة التنوع الطائفي والإثني داخل سوريا

بناء مؤسسات فعالة ومستقرة

مواجهة التدخلات الخارجية المتعددة

تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الأمني

هذا السيناريو سيؤدي إلى :

انقسام سوريا إلى دويلات طائفية وإثنية

استمرار الصراعات والحروب الأهلية

تدخل عسكري دولي لـ "حفظ السلام"

تحويل سوريا إلى ساحة للصراع الإقليمي والدولي

5.4 الفرص والمخاطر في المرحلة الانتقالية

الفرص المتاحة:

فرصة البناء من الصفر : تتيح حالة الانهيار الكامل للنظام السابق فرصة نادرة لبناء نظام جديد من الأساس, دون قيود الإرث السياسي والاقتصادي والاجتماعي السابق .

الدعم الشعبي الواسع : تتمتع الحكومة الجديدة بدعم شعبي واسع نتيجة للتخلص من النظام الاستبدادي, مما يوفر رأسمال سياسي مهم يمكن استثماره في البناء .

التعاطف الدولي : هناك تعاطف دولي واضح مع الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة, مما يفتح آفاقا للحصول على الدعم والمساعدة .

الموقع الجيوسياسي : موقع سوريا الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط يمنحها أهمية خاصة ويوفر فرصا للعب دور إقليمي مؤثر .

الثروات الطبيعية والبشرية : تمتلك سوريا موارد طبيعية مهمة وكوادر بشرية مؤهلة يمكن استثمارها في عملية البناء .

المخاطر المحدقة :

مخاطر التدخل الخارجي : تواجه سوريا مخاطر التدخل من قوى إقليمية ودولية متعددة, كل منها يسعى لفرض نموذجه وأجندته .

مخاطر الانقسام الداخلي : التنوع الطائفي والإثني في سوريا يمكن أن يتحول إلى مصدر انقسام وصراع إذا لم يتم إدارته بحكمة .

مخاطر الأزمة الاقتصادية : الدمار الهائل الذي لحق بالاقتصاد السوري يتطلب موارد ضخمة للإعمار, مما يخلق اعتمادا على المساعدات الخارجية المشروطة .

مخاطر الإرث الأمني : وجود أسلحة وميليشيات متنوعة يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار إذا لم يتم نزع السلاح وإعادة الدمج بنجاح .

مخاطر الثأر والانتقام : رغبة بعض الأطراف في الثأر من النظام السابق ومؤيديه يمكن أن تؤدي إلى دورة عنف جديدة .

الفصل السادس: استراتيجيات الحصانة ومقاومة التوظيف

6.1 نحو مشروع وطني مستقل : المعايير والأسس

في ضوء التحديات والمخاطر التي تواجه الحكومة السورية الجديدة , والدروس المستخلصة من تجارب المنطقة, يصبح من الضروري وضع استراتيجية شاملة لبناء مشروع وطني مستقل يحصن نفسه ضد محاولات التوظيف الخارجي , و يقوم هذا المشروع على عدة معايير وأسس :

المعيار الأول : الاستقلال الاقتصادي لا يمكن لأي مشروع سياسي أن يحافظ على استقلاليته دون قاعدة اقتصادية مستقلة , وهذا يتطلب :

تنويع مصادر التمويل : عدم الاعتماد على مصدر واحد أو مجموعة محدودة من المصادر للتمويل, بل بناء شبكة متنوعة من الشراكات الاقتصادية مع دول وكتل متعددة .

بناء صناعات استراتيجية : التركيز على بناء صناعات أساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة والتكنولوجيا, بحيث تقل الحاجة للاستيراد في القطاعات الحيوية .

تطوير النظام المصرفي المحلي : بناء نظام مصرفي وطني قوي يقلل الاعتماد على البنوك الأجنبية ويحمي الاقتصاد من التلاعب الخارجي .

الاستثمار في التعليم والبحث العلمي : بناء قاعدة معرفية محلية تقلل الاعتماد على الخبرات والتقنيات الأجنبية .

المعيار الثاني : الشرعية الشعبية الأصيلة

الشرعية الحقيقية تأتي من الشعب وليس من القوى الخارجية. وهذا يتطلب :

الديمقراطية التشاركية : بناء نظام سياسي يشرك جميع فئات المجتمع في اتخاذ القرارات المصيرية, وليس مجرد ديمقراطية انتخابية شكلية .

العدالة الاجتماعية : ضمان التوزيع العادل للثروة والفرص, ومحاربة الفساد والاحتكار .

احترام التنوع : بناء نموذج يحترم التنوع الطائفي والإثني والفكري دون تمييز أو إقصاء .

الشفافية والمساءلة : ضمان شفافية العمل الحكومي وخضوع جميع المسؤولين للمساءلة الشعبية .

المعيار الثالث: الهوية الحضارية الأصيلة

المشروع المستقل يجب أن ينطلق من هوية حضارية أصيلة وليس من نماذج مستوردة, وهذا يتطلب :

إحياء التراث الحضاري : الاعتزاز بالتاريخ والثقافة العربية الإسلامية مع الانفتاح على الثقافات الأخرى .

تطوير خطاب ديني معتدل : بناء فهم ديني معتدل يجمع بين الأصالة والمعاصرة, ويرفض التطرف والتعصب .

تعزيز اللغة العربية : الاهتمام باللغة العربية كلغة للعلم والثقافة والتواصل, مع تعلم اللغات الأجنبية كأدوات للتواصل مع العالم .

بناء السردية الوطنية : تطوير سردية وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات الطائفية والإثنية وتؤسس لهوية مشتركة .

المعيار الرابع : التحالفات الاستراتيجية المتوازنة

في عالم متعدد الأقطاب, لا يمكن لأي دولة أن تعيش في عزلة, لكن التحالفات يجب أن تكون متوازنة ومتعددة :

التنويع في التحالفات : عدم الاعتماد على محور واحد, بل بناء علاقات مع جميع القوى الدولية والإقليمية وفق المصالح المتبادلة .

رفض التبعية : رفض أي تحالف يفرض التبعية أو يقيد السيادة الوطنية .

التكامل الإقليمي : السعي لبناء تكامل إقليمي مع الدول العربية والإسلامية على أساس المصالح المشتركة .

الانفتاح على العالم : بناء علاقات اقتصادية وثقافية مع جميع دول العالم دون تمييز أيديولوجي .

6.2 آليات بناء المناعة ضد التوظيف الخارجي

لحماية المشروع الوطني من محاولات التوظيف الخارجي، لا بد من بناء آليات مناعة متعددة المستويات :

مستوى المؤسسات :

بناء مؤسسات دولة قوية ومستقلة تحكمها القوانين وليس الأشخاص

تطوير أجهزة أمنية واستخباراتية وطنية تحمي الأمن القومي

إنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة تواجه الدعاية الخارجية

بناء نظام قضائي نزيه يحمي سيادة القانون

مستوى المجتمع المدني :

تطوير منظمات مجتمع مدني قوية ومستقلة

بناء نقابات ومؤسسات مهنية فعالة

تنمية الوعي الشعبي بمخاطر التوظيف الخارجي

تعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني

مستوى التعليم والثقافة :

تطوير مناهج تعليمية تعزز الهوية الوطنية والوعي النقدي

بناء مراكز فكرية ومؤسسات بحثية مستقلة

تطوير صناعة ثقافية وطنية تنافس المنتج الأجنبي

تعزيز دور المثقفين والأكاديميين في التوعية

مستوى الاقتصاد :

بناء قطاع خاص وطني قوي ومستقل

تطوير صناعات تكنولوجية متقدمة

إنشاء صناديق استثمار وطنية

بناء شبكة من التحالفات الاقتصادية المتنوعة

6.3 الدروس المستخلصة والتوصيات الاستراتيجية

من خلال تحليل تجارب المنطقة على مدار العقدين الماضيين, يمكن استخلاص عدة دروس مهمة :

الدرس الأول : خطورة الاعتماد على القوى الخارجية : جميع التجارب التي اعتمدت على الدعم الخارجي المشروط انتهت إلى فقدان الاستقلالية والوقوع في التبعية, سواء كان هذا الدعم أمريكيا أو إيرانيا أو خليجيا, فإن النتيجة النهائية واحدة , التحول إلى أداة في خدمة أجندة خارجية .

الدرس الثاني : أهمية الشرعية الشعبية الأصيلة : أي مشروع سياسي لا يتمتع بدعم شعبي حقيقي محكوم عليه بالفشل أو التحول إلى أداة قمع, الشرعية الحقيقية تأتي من الأسفل, من الشعب وليس من الاعتراف الخارجي أو القوة العسكرية .

الدرس الثالث : ضرورة التوازن في التحالفات : في عالم متعدد الأقطاب, الانحياز الكامل لمحور واحد يؤدي إلى فقدان المرونة والوقوع في فخ التبعية, التوازن والتنويع في التحالفات ضروريان للحفاظ على الاستقلالية .

الدرس الرابع : خطورة إهمال البناء المؤسسي : جميع التجارب الفاشلة في المنطقة تشترك في ضعف أو غياب المؤسسات , بناء مؤسسات قوية ومستقلة هو الضمانة الوحيدة لاستمرار أي مشروع سياسي .

الدرس الخامس : أهمية الاستثمار في الإنسان : الثروة الحقيقية لأي أمة هي في شعبها المتعلم والمدرب والمبدع, الاستثمار في التعليم والصحة والبحث العلمي هو أساس أي نهضة حقيقية .

خاتمة : نحو فهم جديد للتحولات الجيوسياسية

خلاصة النتائج التحليلية

بعد هذه الرحلة التحليلية الطويلة عبر تعقيدات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط, وبعد تفكيك البنى العميقة للمشروعين الإيراني والأمريكي-الإسرائيلي, يمكننا الوصول إلى عدة خلاصات مهمة تعيد تشكيل فهمنا للتحولات الجارية في المنطقة .

أولاً : تأكيد الفرضية الأساسية للدراسة.... لقد أثبت التحليل صحة الفرضية الأساسية التي انطلقت منها هذه الدراسة, وهي أن مشروع "أم القرى" الإيراني, رغم خطابه الثوري المناهض للهيمنة الأمريكية-الإسرائيلية, قد تحول عمليا إلى أداة وظيفية تخدم أهداف هذه الهيمنة من خلال تفكيك البنى الوطنية العربية وتعميق الانقسامات الطائفية واستنزاف الموارد في صراعات جانبية .

هذا التحول ليس نتيجة مؤامرة أو تنسيق مباشر بالضرورة , لكنه نتيجة طبيعية لديناميكيات النظام الجيوسياسي الذي نجحت القوى الهيمنية في هندسته بحيث يحول حتى المشاريع المعادية لها إلى أدوات تخدم أهدافها النهائية .

ثانياً : كشف طبيعة "السياسة الإبراهيمية" .... أوضحت الدراسة أن "السياسة الإبراهيمية" ليست مجرد مبادرة للتطبيع العربي-الإسرائيلي, بل هي استراتيجية شاملة لإعادة هندسة المنطقة جيوسياسيا وثقافيا واقتصاديا, وهي تمثل النسخة المطورة والأكثر نضجا من مشروع "الشرق الأوسط الكبير" , بعد أن استفادت من دروس الفشل في التجارب السابقة .

هذه السياسة تقوم على خلق نظام إقليمي جديد يتجاوز الصراع العربي-الإسرائيلي التقليدي ويقوم على تحالف استراتيجي بين إسرائيل والدول العربية "المعتدلة" في مواجهة التهديد الإيراني المصطنع, مع تهميش القضية الفلسطينية وتحويلها إلى قضية محلية محدودة .

ثالثاً : فهم آليات التوظيف الجيوسياسي.... طورت الدراسة إطارا نظريا جديدا لفهم كيفية قيام القوى الهيمنية بتوظيف حتى المشاريع المعادية لها ظاهريا لخدمة أهدافها الاستراتيجية, وهذا التوظيف يتم من خلال خلق بيئة تفاعلية معقدة تؤدي إلى نتائج تخدم مصالح القوة الهيمنية, حتى لو لم تكن هناك نية واعية من الأطراف المُوظفة .

هذا الفهم الجديد يساعدنا على إعادة قراءة العديد من الأحداث والتطورات في المنطقة, ويكشف لنا أن العديد من الصراعات التي بدت كصراعات حقيقية بين أطراف متعادية, كانت في الواقع تخدم أهدافا أكبر للقوى الهيمنية .

رابعاً: أهمية اللحظة السورية .... أثبتت الدراسة أن سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 يمثل لحظة تحول حاسمة في تاريخ المنطقة, فهذا السقوط لا يعني فقط نهاية نظام استبدادي, بل يعني أيضا كسر العمود الفقري لمشروع "أم القرى" الإيراني, وبالتالي إنهاء دوره الوظيفي في خدمة المشروع الإبراهيمي .

لكن هذه اللحظة تحمل في طياتها إمكانيات متناقضة : فهي يمكن أن تؤدي إما إلى ولادة نموذج جديد للاستقلال والكرامة, أو إلى استكمال المشروع الإبراهيمي عبر إدماج سوريا الجديدة فيه, والمحدد الأساسي لهذا المسار هو قدرة القيادة السورية الجديدة على تجنب فخاخ التوظيف وبناء مشروع وطني أصيل .

الدروس النظرية والمنهجية

من الناحية النظرية والمنهجية, تقدم هذه الدراسة عدة إسهامات مهمة :

إسهام في نظرية العلاقات الدولية : تطوير مفهوم "التوظيف الجيوسياسي" كإضافة جديدة لأدوات التحليل في نظرية العلاقات الدولية, خاصة في فهم كيفية عمل الهيمنة في النظام الدولي المعاصر .

إسهام في الدراسات الإقليمية : تقديم قراءة جديدة للتحولات في الشرق الأوسط تتجاوز التفسيرات التقليدية القائمة على الصراع المذهبي أو القومي، وتركز على الأبعاد الوظيفية والمصالح الحقيقية.

إسهام في منهجية البحث : استخدام منهج تحليلي متعدد المستويات يجمع بين التحليل الهيكلي والوظيفي والتفاعلي, مما يوفر فهما أكثر شمولية وعمقا للظواهر المعقدة .

إسهام في الدراسات المستقبلية : تطوير سيناريوهات متعددة لمستقبل المنطقة مبنية على فهم علمي للديناميكيات الجيوسياسية, وليس على التمنيات أو التخمينات .

التطبيقات العملية للدراسة

هذه الدراسة ليست مجرد تمرين أكاديمي, بل لها تطبيقات عملية مهمة على عدة مستويات :

للقادة السياسيين : توفر هذه الدراسة أدوات تحليلية لفهم طبيعة التحديات الجيوسياسية ووضع استراتيجيات مناسبة للتعامل معها, مع تجنب فخاخ التوظيف والوقوع في التبعية .

للمثقفين والأكاديميين : تقدم إطارا نظريا جديدا لفهم التحولات في المنطقة, ومنهجية بحثية يمكن تطبيقها على حالات وظواهر أخرى .

للإعلاميين والصحفيين : توفر مفاتيح لفهم الأحداث الجارية وتحليلها بطريقة تتجاوز السطحية والتضليل, وتكشف الأبعاد الحقيقية للصراعات والتحالفات .

لمنظمات المجتمع المدني : تساعد في فهم طبيعة التحديات التي تواجه مشاريع التغيير والإصلاح, و وضع استراتيجيات للحفاظ على الاستقلالية ومقاومة محاولات التوظيف .

في النهاية, يجب أن ندرك أن التاريخ لا يتوقف, وأن الشعوب لا تستسلم, فرغم كل المحاولات لإعادة هندسة المنطقة وفق أجندات خارجية, تبقى قوة الشعوب وإرادتها في التحرر والكرامة هي القوة الأعظم والأكثر استدامة .

إن سقوط النظام السوري و وصول الثورة إلى السلطة في دمشق يذكرنا بأن الشعوب قادرة على كسر كل القيود وتحدي كل التوقعات عندما تتوحد حول هدف واضح وعادل, وهذا يفتح آفاقا جديدة أمام شعوب المنطقة لبناء مستقبلهم بأيديهم وحسب رؤيتهم وقيمهم .

لكن هذا لا يعني أن الطريق سيكون سهلا أو أن التحديات قد انتهت, على العكس, فإن القوى الهيمنية ستحاول جاهدة استعادة السيطرة عبر آليات جديدة أكثر تطورا ومكراً, ولذلك, فإن الشعوب مدعوة لتطوير وعيها ومقاومتها باستمرار, والاستفادة من الدروس والتجارب لبناء مناعة حقيقية ضد محاولات التوظيف والهيمنة .

إن هذه الدراسة هي مساهمة متواضعة في هذا المسار الطويل نحو التحرر والكرامة, وهي دعوة لجميع المهتمين والباحثين لمواصلة العمل على تطوير الأدوات النظرية والعملية اللازمة لفهم التحديات الراهنة ومواجهتها بفعالية, فالمعركة من أجل مستقبل المنطقة لا تزال مستمرة والكلمة الأخيرة لم تُقل بعد .

ختاما" , إذا كانت إيران قد سقطت في فخ التوسع الوظيفي وتحولت من مشروع ثوري إلى أداة في خدمة أعدائها المزعومين , فإن الثورة السورية مدعوة اليوم لتتفادى الفخ ذاته والسير في طريق مختلف, التاريخ لا يعيد نفسه, لكنه يُجيد الثأر ممن يكرره بلا وعي .

إن تفكيك المشروع الإبراهيمي وبناء شرق أوسط حقيقي للشعوب لا يبدأ من الشعارات الجوفاء أو الأحلام الرومانسية, بل من البناء الصلب لمؤسسات مستقلة, واقتصاد قوي, وثقافة أصيلة, ومشروع حضاري يستمد قوته من تراث الأمة وتطلعات شعوبها نحو الحرية والكرامة والعدالة .

هذا هو التحدي وهذه هي الفرصة. والشعوب هي التي ستحدد في نهاية المطاف, أي طريق ستسلك وأي مستقبل ستبني .

المراجع

1. مراجع فكرية ونظرية

بيريز، شمعون. الشرق الأوسط الجديد. دار الجليل، 1993.

لاريجاني، محمد جواد. أم القرى: نظرية الدولة الإسلامية المركزية. طهران: مركز الدراسات الاستراتيجية، 1990.

كرامر، مارتن. “The Abraham Accords and the New Middle East.” Mosaic Magazine, 2021.

Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster, 1996.

2. مراجع سياسية وتحليلية

رايس، كونداليزا. "الفوضى الخلاقة" في خطابات وزارة الخارجية الأمريكية، 2005.

مركز راند للدراسات , The Arc of Instability: U.S. Strategy in the Middle East. 2018.

مؤسسة بروكينغز. Rethinking Political Islam. Washington, DC: Brookings, 2017.

مركز راند للدراسات. Countering Iran’s Strategy in the Middle East, 2019.

3. مراجع صحفية ووقائع معاصرة

The Washington Post. “U.S. Secretly Backed Iranian Militias in Iraq,” Dec. 2016.

Al Jazeera. “What are the Abraham Accords?” Dec. 2020.

Foreign Affairs. “Iran’s Regional Strategy after the Nuclear Deal.” Oct. 2015.

BBC Arabic. "سقوط نظام الأسد: تحليل تفصيلي". ديسمبر 2024.

الجزيرة، "هيئة تحرير الشام: من الجهاد إلى الحكم"، تحقيق خاص، فبراير 2025.

خاص - مركز ليفانت للبحوث والدراسات الاستراتيجية

قد تحب أيضا

كاريكاتير

تقارير وتحقيقات

الصحة|المجتمع

منشورات شائعة

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!